Oleh: Lukman Hakiem (Penulis Biografi Mohammad Natsir, Biofrafi Politik dr. Soekiman Wirjosandjojo, dan sejumlah buku lain)

Oleh: Lukman Hakiem (Penulis Biografi Mohammad Natsir, Biofrafi Politik dr. Soekiman Wirjosandjojo, dan sejumlah buku lain)

Beberapa hari belakangan ini beredar sebuah video pendapat seorang kiai mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden Republik Indonesia.

Salah satu syarat yang diajukan oleh kiai itu ialah harus jelas nasionalismenya, “baik dari sisi sanad maupun nasabnya,” ujar sang kiai tsng selama berbicara terus dibisiki oleh seseorang berbaju hitam di sebelahnya.

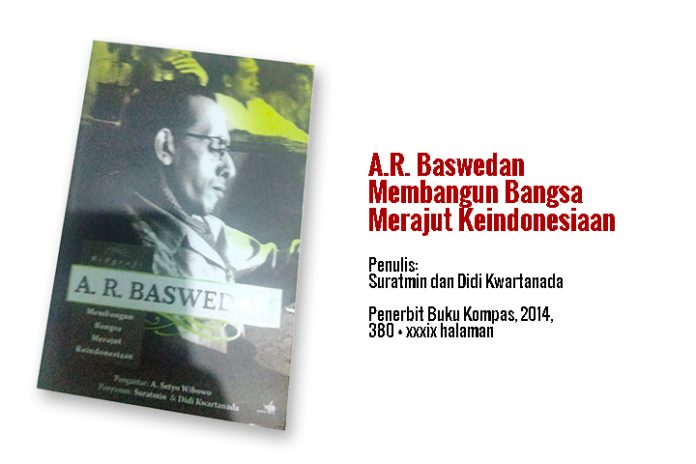

Buku yang ditulis oleh Didi Kwartanada sejarawan yang banyak meneliti sejarah etnik Tionghoa di Jawa), bersama guru sejarah dan peneliti di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Suratmin.

Ibarat hadits, Suratmin dan Kwartanada adalah perawi yang menyambungkan mata rantai (sanad) mengenai nasionalisme tokoh berdarah Hadramaut yang lahir di Surabaya pada 1908.

Tidak Ada Alasan untuk Tidak Mengapresiasi Baswedan.

Pada sinopsis buku yang dimuat di kulit belakang buku setebal 308 halaman terbitan Kompas (2014) itu, Suratmin dan Kwartanada menulis:

Semarang, 1 Agustus 1934, surat kabar golongan peranakan Tionghoa, Mata Hari, memuat foto yang menggemparkan. Seorang pemuda keturunan Arab yang mengenakan beskap dan blangkon.

Si pemuda menyerukan kepada kaumnya agar bersatu membantu perjuangan bangsa Indonesia. “Di mana seseorang dilahirkan, itulah tanah airnya”.

Siapakah dia? Anak muda itu adalah Abdul Rahman (A.R) Baswedan, seorang wartawan, politikus,pejuang, dan orang Indonesia sejati (1908-1986).

Tak ada alasan untuk tidak mengapresiasi Baswedan dan perjuangannya. Ia bahkan layak disebut sebagai salah seorang bapak bangsa (founding father) Republik Indonesia karena keikutsertaannya dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) serta pernah menjadi Menteri Muda Penerangan Republik Indonesia.

Di kalangan internal, Baswedan telah berjuang menyatukan komunitas Arab agar mereka menjadi bagian integral dari bangsa Indonesia. Melalui Partai Arab Indonesia (1934-1942) ia tegaskan Indonesia adalah Ibu Pertiwi keturunan Arab.

Baswedan juga ikut berjuang melalui jalur pers bersama-sama rekan-rekan Tionghoa termasuk Liem Koen Hian, pendiri Partai Tionghoa Indonesia untuk kemerdekaan Indonesia atas dasar persatuan dan keberagaman. Baswedan pun pernah mempertaruhkan nyawanya dalam proses pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Kerajaan Mesir (1947).

Inilah biografi yang membawa pesan mencintai tanah air dan bangsa dengan sepenuh hati adalah prioritas bagi seorang anak bangsa sejati.

Dalam Kata Pengantar untuk buku ini, Dr. A. Setyo Wibowo memulsi dengan kalimat: “A.R. Baswedan barangkali boleh kita sebut contoh manusia utama yang sebenarnya banyak di sekitar kita, tetapi jarang menampilkan diri. Ia tumbuh besar berkat bakat alamiah tertentu, terdukung oleh pendidikan informal yang ia terima sehingga tumbuh menjadi tokoh yang memperbarui masyarakat keturunan Arab di Indonesia”.

Kata pengantar berjudul: “A.R. Baswedan Mengindonesakan Peranakan Arab” ini berusaha mengklarifikasi jejak kehidupan Baswedan di Indonesia.

Cermin untuk Politik Kita Saat ini

Perjuangan politik Baswedan, tulis Setyo Wibowo, adalah perjuangan politik yang jauh dari minat akan uang dan harta benda. Ini sangat kontras dengan kebiasaan menjadikan politik sebagai “mata pencaharian” di zaman Orde Baru dan Reformasi ini.

Setelah melewati dua era itu, kita lebih kurang menengarai pola umum sebagai berikut: selagi muda dan aktivis mahasiswa bersusah payah naik angkot dan bus kota, mengemis kepada juragan dan makelar kasus politik, berjuang mati-matian sampai beresiko digebuki dan dipenjara, atau bahkan diculik (hilang) demi memperjuangkan idealisme rakyat (demokrasi, kebebasan berpendapat, dan kesejahteraan rakyat).

Setelah rezim pemerintahan (Orde Lama dan Orde Baru) runtuh, para aktivis yang memenangi pertarungan, lalu berubah wujud. Mendadak kaya raya, dalam arti tiba-tiba gaya berpakaian, gaya makan, gaya hidupnya secara eksponensial melonjak drastis, perkembangan luas dan jumlah rumahnya berbanding lurus dengan naiknya tingkat karier politik yang bersangkutan.

Entah dari mana uangnya, mereka memiliki mobil-mobil bagus, yang para pegawai pajak sekarang pun harus bersusah payah mengambil kredit bertahun-tahun untuk memilikinya.

Ini contoh pola berpolitik yang berkabut dan memualkan. Sangat berbeda dengan contoh seorang A.R. Baswedan.

Dalam surat yang ditulis oleh Tjoa Tjie Liang (Semarang, 22 Januari 1982), Tjie Liang mengingat kembali episode perjuangan A.R. Baswedan yang benar-benar mengesampingkan uang.

Meskipun sudah berkeluarga dan punya anak, Baswedan berani mengorbankan pekerjaan halal yang ia miliki dengan gaji besar demi memberikan waktu seutuhnya untuk bergerak ke sana-sini meyakinkan kaum peranakan Arab agar mau menjadi orang Indonesia.

Ini yang ditulis Tjoa Tjie Liang: “Mengurusi organisasi pada waktu itu, Saudara sama sekali tidak mendapat penghasilan satu senpun. Padahal pada waktu itu di Mata Hari, Saudara digaji 125 gulden/bulan. Dengan uang itu Saudara dapat membeli 25 kuintal beras.”

Perjuangan mengindonesia, kata Setyo Wibowo, dilakukan Baswedan, lewat hal-hal supergisial seperti penghilangan gelar “Sayyid”, pemakaian belangkon, dan pembiasaan adat istiadat Indonesia berkenaan dengan kebiasaan kaum Arab totok yang suka tutup kepala dari Turki atau Irak.

Hamka kagum dengan keberanian Baswedan yang memajang foto dirinya mengenakan belangkon dan beskap Solo di garuan Mata Hari yang diasuh oleh peranakan Tionghoa, Kwee Hing Tjiat.

Tindakan simbolis Baswedan itu bukan hanya shock therapy untuk warga keturunan Arab yang bangga dengan identitas kearabannya, melainkan juga secara terang-terangan melanggar kebijakan diskriminatif kolonial yang mengisolasi masyarakat Hindia Timur dalam tiga lapisan: Eropa, Timur Asing, dan Pribumi.

Di mata Hamka, kebiasaan warga keturunan Arab mengenakan topi Turki, Irak, Afgsnistan adalah kebiasaan yang menggelikan. Mereka tidak mau mengenakan kopiah khas Indonesia, apalagi memakai belangkon, karena mereka takut “turun derajat”.

Hamka memuji Baswedan yang berani memberontak terhadap kebiasaan-kebiasaan lucu itu. Hamka menulis: “Arab Indonesia dibesarkan dengan gado-gado, bukan dengan mulakhua. Dengan durian, bukan dengan kurma. Dengan sejuknya hawa gunung, bukan dengan panasnya padang pasir!”

Mereka dibesarkan bukan di pinggir sungai Tigris atau Eufrat, tapi di pinggir sungai Ciliwung, Kapuas, Bengawan Solo, dan Brantas.

Bagi pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Drijarkara itu, politik pakaian yang dilancarkan Baswedan bukanlah politik dangkal. Baswedan memilih mengenakan belangkon ketimbang rarbus atau sadarah, karena ia mau memperjuangkan sesuatu yang lebih luas lagi.

Baswedan yang terjun total ke dunia jurnalistik dan banyak berdiskusi dengan berbagai kalangan, menemukan banyak kejanggalan masyarakat Hadrami di Indonesia.

Kesaksian Buya Syafii Maarif

A.R. Baswedan yang punya darah Hadramaut patut benar dikukuhkan menjadi pahlawan nasional par excellence. Di dalam diri Baswedan menyatu dengan rapi nilai-nilai keislaman, keindonesiaan, jurnalisme, moral, politik, dan kebudayaan. Dengan nilai-nilai itu, Baswedan, tidak diragukan lagi sebagai salah satu tonggak utama mekarnya nasionalisme Indonesia. []